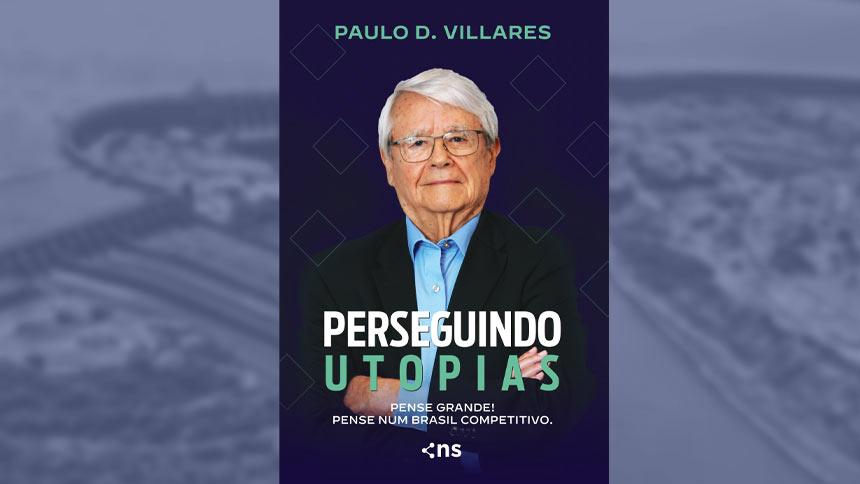

Aos 89 anos, Paulo D. Villares mantém a inquietação que, por décadas, pautou sua liderança à frente de um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Filho de Luiz Dumont Villares e sobrinho-neto de Santos Dumont, ele herdou da família não apenas o espírito inventivo, mas também o compromisso com o desenvolvimento tecnológico do país.

A história da companhia (e dos) Villares se confunde com a história da própria industrialização brasileira. Agora, Paulo revisita essa trajetória na autobiografia Perseguindo Utopias – Pense grande! Pense num Brasil competitivo.

Recém-lançada, com prefácio do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, a obra não se limita a celebrar conquistas e lições aprendidas, mas, com lucidez e olhar crítico, mergulha nas oportunidades perdidas por um país que não se alinhou aos avanços globais.

“O Brasil nunca teve uma política industrial estruturada”, diz ele, em entrevista ao NeoFeed. “Sempre foi proteção de curto prazo, e isso prejudicou a competitividade das empresas.”

Formado em engenharia metalúrgica pela USP, Paulo assumiu a presidência da companhia em 1972, aos 36 anos, dando continuidade ao projeto iniciado pelo pai. Luiz aproveitou o impulso industrialista da Era Vargas e transformou uma modesta firma de manutenção de elevadores em um grupo diversificado, pautado pela cultura da inovação.

A Segunda Guerra Mundial foi o ponto de virada. Com o bloqueio das importações da Europa e dos Estados Unidos, a Villares passou a fabricar peças metálicas, componentes eletromecânicos e maquinário pesado. E, em 1947, foi lançada a Aço Villares, marcando a entrada definitiva do grupo na metalurgia de base e seu pioneirismo em aços especiais e ligas metálicas — contribuindo para que o Brasil alcançasse, nas décadas seguintes, autossuficiência na produção de uma vasta gama de bens de capital.

Quando Paulo assumiu a liderança do grupo, consolidou a expansão iniciada pelo pai — agora, no embalo da onda desenvolvimentista do governo Geisel. O regime militar buscava provar que o Brasil podia produzir seus próprios equipamentos pesados, e a Villares foi uma peça importante nessa equação. Com o empresário, a companhia chegou ao posto de segundo maior grupo privado do país.

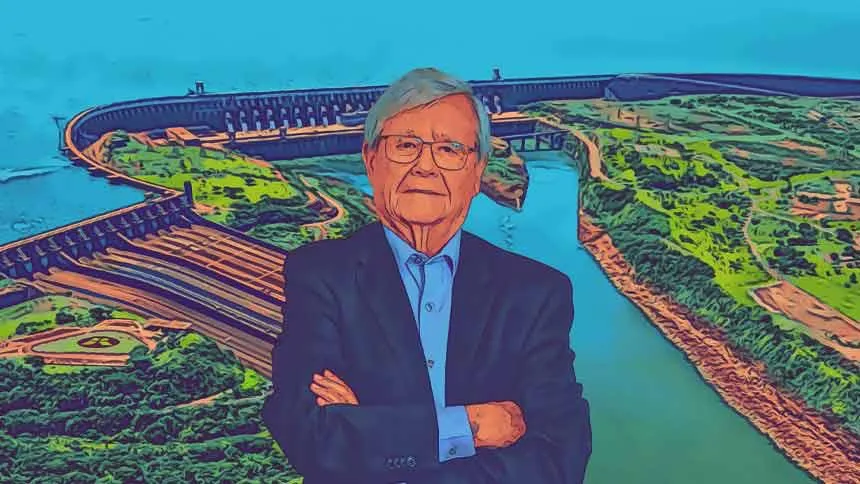

Na construção da usina de Itaipu, o governo estabeleceu a meta de usar 100% de tecnologia nacional. Chegou a pouco mais de 80% — um feito notável para a época. “Foi uma das maiores satisfações da minha vida”, recorda Paulo. “Mostrou que podíamos competir com os melhores do mundo sem depender de importações.”

Com a hidrelétrica, a Villares se consolidou como um dos símbolos da indústria nacional de base, fornecendo aço, turbinas e máquinas pesadas para gigantes como Petrobras, Embraer e Eletrobras.

A partir dos anos 1980, período conhecido como a “década perdida”, a industrialização brasileira começou a perder ritmo. A crise da dívida externa, a inflação e a estagnação econômica provocaram uma retração brutal dos investimentos. Nos anos seguintes, o cenário só se agravou.

“O protecionismo e a visão de curto prazo criaram empresas pouco competitivas — como não tinham necessidade de exportar, não investiram em tecnologia e nos meios de produção”, conta ele. “A indústria em geral, como a automobilística, no entanto, queria e sempre quer produtos de qualidade internacional.”

É dele a expressão “instituto dos chorões” para definir o empresariado acostumado a só reclamar do Estado, enquanto espera por subsídios governamentais para a produção de bens com tecnologia importada — em vez de investir em tecnologia própria e, assim, garantir competitividade de longo prazo.

“Faltam planejamento e compromisso coletivo. Inovação, governança e responsabilidade social são igualmente importantes para um Brasil competitivo”, critica o empresário. “Independência tecnológica é uma questão de soberania.”

O grupo também ajudou a consolidar a cultura de capital aberto no Brasil, a partir da década de 1960. Com Paulo à frente dos negócios, a companhia adotou práticas de governança corporativa e transparência, quando esses conceitos ainda não faziam parte do vocabulário corporativo nacional — o empresário trouxera a filosofia dos Estados Unidos, de um curso na Universidade Cornell.

“A importância dos sócios minoritários nas companhias de capital aberto não existia, mas, para nós, parecia algo muito natural e necessário para o conhecimento e a divulgação de quem éramos”, afirma. “Sempre acreditamos que agir com transparência é fundamental para a longevidade de uma companhia.”

Não à toa, ao longo da carreira, Paulo participou de 26 conselhos de administração de gigantes como IBM, Alcoa, Chase Manhattan Bank e Caterpillar, além de sua atuação no Fórum Econômico Mundial. “Aprendi muitas coisas, mas talvez a mais importante foi o quanto se pode alcançar em uma reunião de pouco tempo, com a discussão e aprovação de temas extremamente complexos”, lembra.

Paulo foi o responsável por trazer ao Brasil, em 1978, a Young Presidents’ Organization (YPO), rede global que conecta líderes empresariais. “Essa troca de experiências foi essencial para formar novas lideranças e mostrar que o Brasil podia pensar grande”, destaca.

Pai e filho, cada um, em sua época e à sua maneira, consolidaram a Villares como uma das indústrias mais importantes do Brasil. Ao longo de sua história, o grupo chegou a ter uma dezena de subsidiárias.

Mas desavenças familiares, dívidas e crises econômicas fizeram com que, aos poucos, os Villares fossem se desfazendo dos negócios. Desde 2007, a companhia, agora chamada Villares Metals, pertence ao grupo austríaco Voestalpine, especializado em aço, ligas metálicas e tecnologia de engenharia de alta performance.

De todos os ideais perseguidos por Paulo, o maior, afirma ele, foi honrar o compromisso de tornar a indústria brasileira autossuficiente, independente das inovações estrangeiras. “No final, as utopias podem funcionar ou não, mas te dão uma direção. Esse processo sempre te leva a um lugar melhor. Esse é o caminho para transformar sonhos em realidade”.