Uma marmita de alumínio, dessas que um operário levaria ao trabalho. Mas, em vez de arroz e feijão, ela guarda uma máscara de rosto humano. No lugar da boca, uma palavra pintada em vermelho: “lute”.

Era 1967 e a obra havia sido criada por Carlos Zilio. A ideia era produzir várias e distribuí-las nas portas das fábricas. Um panfleto tridimensional, direto, sem legenda. Mas, no meio do processo, o artista percebeu o limite do gesto.

“Esse trabalho me mostrou que a arte tinha limitações. Eu não ia conseguir distribuir milhares de marmitas nas portas das fábricas. As pessoas que queriam atuar nas fábricas preferiam colar panfletos, algo muito mais prático”, lembra Zilio, em entrevista ao NeoFeed.

Lute, de 1967, marca uma virada na carreira do artista. Zilio deixa sua produção artística de lado e mergulha na militância política, tomado pela descrença de que a arte, sozinha, pudesse transformar o mundo. Décadas depois, esse e outros trabalhos estão reunidos em Carlos Zilio – A Querela do Brasil, no Itaú Cultural, em São Paulo, a primeira retrospectiva do artista nascido em 1944, no Rio de Janeiro.

Com curadoria de Paulo Miyada, a mostra reúne mais de 100 obras produzidas entre 1966 e 2022. É um panorama vasto da produção de um artista que pensou a arte como ação, gesto político, crítica visual e experiência existencial. “Zilio é um artista pensador, um artista pesquisador que encontra os seus próprios caminhos”, diz Miyada, ao NeoFeed. E os caminhos, como a exposição apresenta, são diversos.

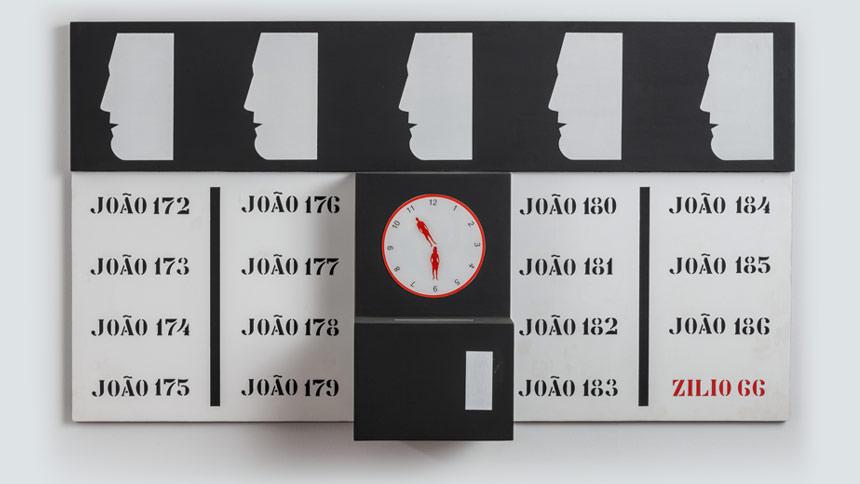

No segundo subsolo, estão reunidas obras afinadas com a Nova Objetividade Brasileira — movimento artístico dos anos 1960, marcado pela crítica social, o engajamento político e a participação ativa do público. Entre elas está Massificação (João), de 1966, uma paródia de relógio de ponto usado na indústria para marcar o tempo de trabalho dos operários.

Zilio integra uma geração de artistas que responderam ao regime militar com a força simbólica das imagens e palavras. Mas, à medida que a repressão se acirrava, crescia também a percepção de que a arte não bastava. Em 1968, ele entra para o MR-8, grupo de resistência armada. É preso e passa dois anos encarcerado.

No presídio, reencontra a arte. Pede à família kits de montar miniaturas de navios e aviões — e com esse material improvisa. “Um dia, estava numa solitária e notei um prato vazio. Resolvi pintar o prato como forma de ocupar a mente”, lembra.

Desse período surgem os chamados “desenhos de prisão”. Os trabalhos trazem corpos seccionados, órgãos isolados, linhas agudas sobre fundos escuros. O corpo aparece como diagrama da repressão — fragmentado, vigiado, despersonalizado.

Para Miyada, esses trabalhos representam o auge da Nova Figuração Brasileira, movimento marcado pelo retorno da figura humana em composições expressivas e críticas, que denunciavam a violência e a repressão política.

“Eles são politicamente críticos, sim, mas também autênticos. Falam da prisão, da perseguição, do isolamento, da repressão — sem recorrer a metáforas excessivas. Usam todos os recursos visuais da Nova Figuração: grafismo, cor intensa, códigos dos quadrinhos e da publicidade”, explica o curador.

Até 1968, lembra Zilio, os artistas visuais ainda conseguiam “patinar com mais tranquilidade” — justamente por não mobilizarem grandes públicos. Diferente do teatro, do cinema e da música. Depois do AI-5, com o agravamento da repressão, muitos coletivos se desfizeram. Até mostras de arte foram censuradas, como a 2ª Bienal da Bahia, em 1968.

A instalação Atensão (com “s”, mesmo), de 1976, que ocupa quase todo o primeiro andar, sintetiza o clima da época. O trabalho é composto por pedras, tijolos, cabos de aço, ripas de madeira, um metrônomo e uma bomba de compressão juntos em um equilíbrio frágil. O visitante circula entre os elementos como quem pisa num campo instável, onde tudo parece que está prestes a desabar.

Bye bye, Brasil

A repressão dispersou uma geração. Uns foram presos, outros buscaram o exílio. Após sair da prisão, Zilio aproveitou a participação que faria na Bienal de Paris, em 1977, para estender sua estadia na cidade. Lá, voltou-se ao estudo de teoria e história da arte.

“Comecei a frequentar muitos museus para ver trabalhos que eu não tinha acesso aqui no Brasil. E mais do que isso: me dei o direito de visitar museus que não fossem apenas de arte contemporânea. Foi uma ruptura com aquele enclausuramento vanguardista”, conta o artista.

Louvre, National Gallery, Museu do Prado: instituições tradicionais que agora despertavam seu interesse. No exílio, Zilio também voltou o olhar para a produção brasileira de gerações anteriores à sua, como Tarsila do Amaral (1886–1973), Cândido Portinari (1903–1962) e Alfredo Volpi (1896–1988), que consolidaram a imagem da arte brasileira.

O artista voltou ao país no fim dos anos 1970, trazendo consigo a tese de doutorado A querela do Brasil – A questão da identidade da arte brasileira. Neste estudo, debruçou-se sobre o modernismo europeu e brasileiro, apontando suas promessas e falências.

A partir dessa reflexão teórica, realizou uma série de pinturas que dialogam com a produção de artistas modernistas, utilizando, por exemplo, o “rosa desavergonhado” de Tarsila, o azul-céu de Portinari e a textura da têmpera de Alfredo Volpi. Um exemplo é O delírio de Thales (primeiro olhar), 1980.

“O que o texto pode fazer está no nível da crítica. O que a pintura pode fazer está no nível do ensaio. É como se a pintura pudesse ensaiar, prestar homenagem às conquistas das gerações passadas e, ao mesmo tempo, demonstrar esteticamente hipóteses e possibilidades do que não foi feito”, afirma Miyada.

Além das pazes com a pintura, Zilio se reconcilia com seu primeiro mestre, Iberê Camargo (1914–1994), de quem foi aluno no Parque Lage, no início dos anos 1960. Eles acabaram rompendo quando Zilio se aproximou da Nova Figuração. “Tínhamos uma convivência de ateliê, de um mestre”, lembra. “Isso foi determinante para mim. Ele me passou uma base ética da profissão.”

Nos anos 1990, Zilio ocupou o ateliê que fora de Iberê, no Rio de Janeiro. Lá, além do espaço, começa a usar materiais deixados pelo artista — tintas, chapas de ferro. Reduz sua paleta cromática e passa a privilegiar o gesto, o movimento, a escala. Suas pinturas passam a ocupar grandes dimensões.

São telas abstratas ou com uma figuração borrada que lembram pinturas rupestres, um vestígio de imagem. Essa presença figurativa fantasmagórica, o artista justifica pela ausência de significado nos dias de hoje e de algumas pessoas em sua vida.

“Existe você, não existe o outro. Passa a ser uma espécie de abismo. De repente, se fez o vazio”, explica o artista em um vídeo presente na exposição. “Houve um acúmulo de experiência, de investimento de vida que deixou de ter um outro, uma correspondência. Algo para o qual você se dirigia ou se relacionava.”

Neste vídeo, Zilio se refere à elaboração do luto da morte do pai em trabalhos como Tamanduá e a memória, 2017.

Hoje, trabalhando com uma paleta cromática restrita a três cores — preto, branco e terra de siena (um tom terroso próximo ao ocre) —, sua pintura se concentra exclusivamente na própria pintura, um problema artístico que tem sido explorado por muitos artistas ao longo dos anos.

Seus gestos na tela, ora agressivos, ora contidos, refletem a tentativa de representar o que nem sempre é fácil de ser representado, como o vazio.