O lançamento recente da campanha Correct the map traz à tona um debate importante (e fascinante), mas raramente tornado público — o de como as projeções cartográficas ajudam a moldar nossa compreensão do mundo. Os mapas contam histórias. E, a depender de seu narrador, cada um transmite uma mensagem. Com viés político, econômico, social ou religioso… não há mapa neutro.

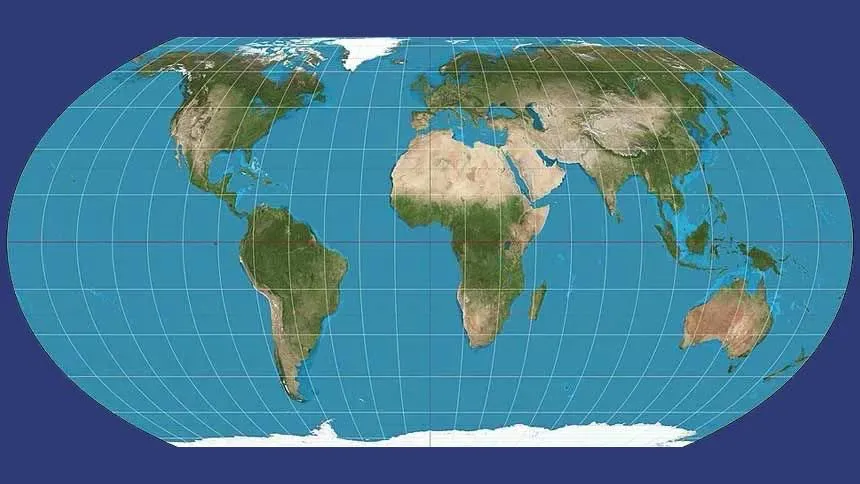

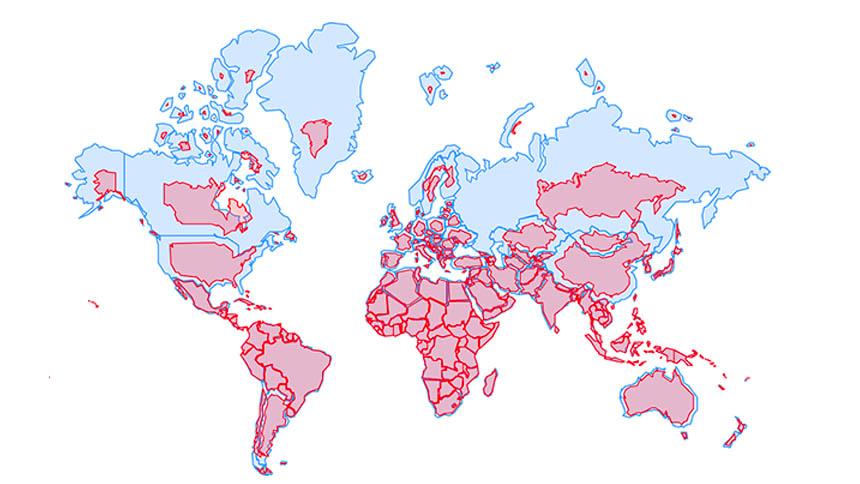

O movimento pela representação da África com o tamanho que lhe é devido propõe às instituições internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, que abandonem a representação de Mercator e adotem o modelo Earth Equal. Se na carta tradicional, o continente africano tem dimensões semelhantes às da Groenlândia; na outra, ele é 14 vezes maior do que a ilha do Ártico.

“Aliás, seria possível encaixar os Estados Unidos, a China, a Índia, o Japão, o México e grande parte da Europa na África e ainda sobraria terra”, lê-se na apresentação da Correct the map.

Pode parecer firula, apenas a correção de uma falha técnica. Mas, não. “É sobre poder e percepção”, defendem os representantes da campanha — a União Africana, entre eles.

Uma desinformação que, ao longo dos últimos 456 anos, pautou não só o olhar do mundo sobre o continente como também influenciou a identidade e o orgulho dos próprios africanos, diz Fara Ndiaye, cofundadora da ONG Speak Up Africa, à agência de notícias Reuters.

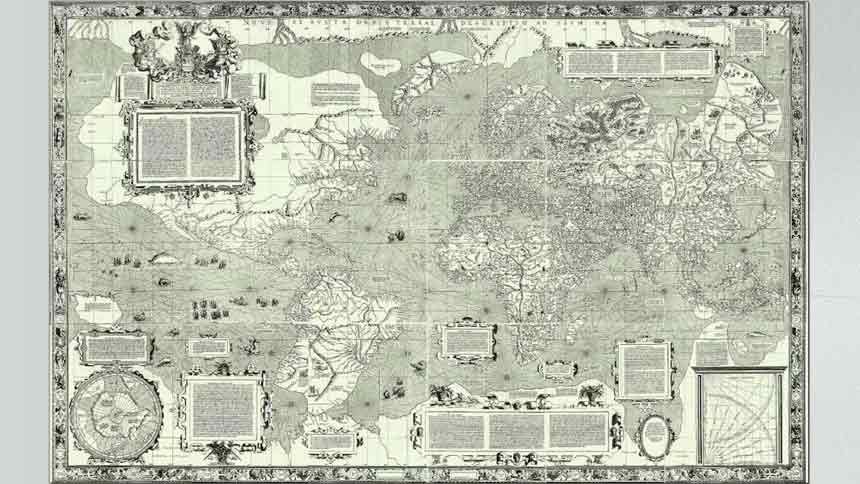

De 1569, o mapa criado por Gerardus Mercator foi decisivo para o sucesso das grandes navegações. O cartógrafo de Flandres foi o primeiro a “desenhar” o mundo, preservando o formato dos continentes e os ângulos dos meridianos e paralelos.

Graças a ele, bastava aos marinheiros traçar uma linha reta entre um ponto e outro do planeta e, com a ajuda da bússola, manter o navio em curso constante.

Mercator, porém, desconsiderou que, à medida que se afastam da linha do Equador, os meridianos se aproximam. Com a imprecisão, as terras perto dos polos ganharam dimensões exageradas. Ou seja, o mapa-múndi flamengo inflou a América do Norte, a Europa e a Ásia e, na comparação, minguou a África e boa parte da América do Sul.

O Brasil, por exemplo, é cinco vezes maior do que o Alasca, mas, na projeção de Mercator, eles parecem ter praticamente o mesmo tamanho.

“Essa deformação, com o Hemisfério Norte muito maior do que ele de fato é, vai se traduzir inconscientemente em força e poder”, diz Ligia Vizeu Barrozo, professora do departamento de geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São Paulo (USP), em conversa com o NeoFeed.

Apesar das imprecisões, a representação de Mercator é a mais utilizada hoje em dia por governos, educadores e empresas. O Google Maps, por exemplo, foi desenvolvido a partir da cartografia do flamengo.

Ao fim e ao cabo, o mapa do século 16 configurou a imagem mental que nós temos do mundo. E como nos enxergamos “nesse” mundo.

A inerência das distorções

Projetado pelos pesquisadores Tom Patterson, Bernhard Jenny e Bojan Šavric, em 2018, o Equal Earth se aproxima bastante do tamanho real dos continentes e países — apesar de alterar um pouco suas formas.

“Aproxima-se” porque não dá para transpor à perfeição a forma geóide da Terra para uma superfície plana.

Em resumo, as distorções são inerentes à cartografia. “Por isso, existem centenas de projeções. Dependendo do seu interesse, da aplicação, você vai usar uma representação”, afirma a professora da USP. “Quando, no entanto, falamos de uso global, essa decisão, como já sabemos, nunca vai ser boa para todo mundo.”

É como escrevem os cartógrafos Jack Swab e Derek H. Alderman, pesquisadores da Universidade do Tennessee, no artigo World maps get Africa’s size wrong: cartographers explain why fixing it matters, para a plataforma The Conversation: “Eles [os mapas] educam as pessoas, de forma sutil, mas poderosa, desde crianças em idade escolar até líderes mundiais, sobre quem e o que importa”.

Será que Donald Trump foi induzido pelo “erro de Mercator” a sonhar com a anexação de uma Groenlândia “gigante”?

O "viés Norte-Sul"

No fundo, é (sempre) sobre a forma como o mundo nos é apresentado. Veja os pontos cardeais. Por estar normalmente no topo dos mapas, o Norte costuma ser associado a conceitos como desenvolvimento, poder, influência, prosperidade e prestígio, revelam estudos sobre o tema. Já o Sul, a tudo que se opõe a esses ideais de superioridade. É o que se convencionou chamar de “viés Norte-Sul”.

Mas, colocar o Norte no alto é apenas uma convenção. Na Idade Média, uma representação cartográfica muito comum na Europa apresentava o Leste no topo. Na mitologia cristã, o ponto cardeal do alvorecer está associado ao paraíso e ao nascimento de Jesus.

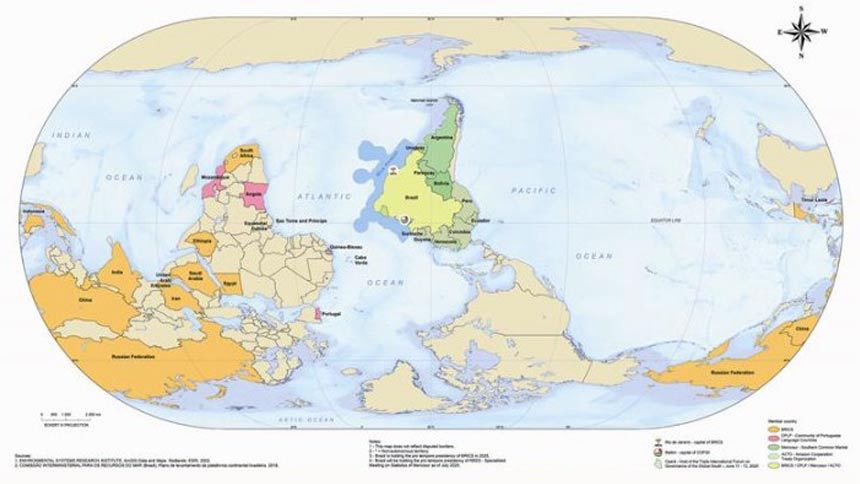

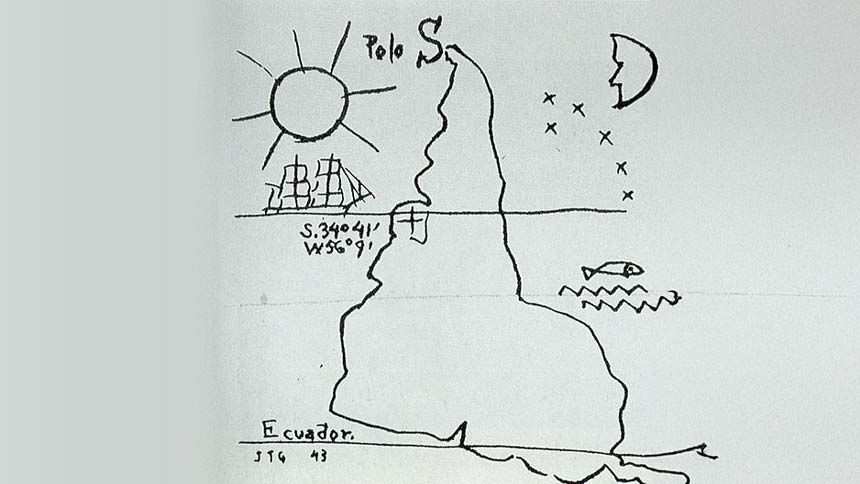

No século 20, surgiram mapas que colocaram o mundo de cabeça para baixo como uma espécie de declaração política da relevância das nações abaixo da linha do Equador. Um dos primeiros registros do tipo é o desenho América Invertida, de 1943, do pintor modernista uruguaio Joaquín Torres Garcia.

Em 1979, aos 21 anos, cansado das piadas em torno do “down under”, o australiano Stuart McArthur criou O mapa corretivo universal do mundo de McArthur. Para tirar a Austrália do “fim do mundo”, ele colocou o país no alto e no centro da projeção cartográfica.

Foi também o que fez, em maio, o IBGE, com o Brasil. Para reforçar o protagonismo do país nas presidências do Brics e do Mercosul e como anfitrião da COP 30.

Errados não estão, mas esses mapas torcidos soam muito estranhos, chegam a causar até um certo desconforto. Tão esquisitos que, na primeira batida de olho, tem-se a impressão de que as legendas também estão invertidas — força do hábito de ver o Norte sempre no alto.

Quase tudo na cartografia depende do ponto de vista. Até a decisão de fazer de Greenwich o meridiano zero obedeceu ao poderio econômico, político e científico da Inglaterra no século 19, lembra a professora Ligia.

Em 1884, 41 delegados, de 25 países, se reuniram com o propósito de padronizar a hora no mundo. Por 22 votos a favor, venceu a cidade nos arredores de Londres. O único país a votar contra foi a República Dominicana. França e Brasil se abstiveram.

Os franceses queriam a “linha” passando por Paris. E, diz-se que o astrônomo Luis Cruls, representante dos brasileiros, foi instruído por Dom Pedro II a seguir o voto francês. Na justificativa da abstenção, porém, ele argumentou que a escolha de Greenwich contrariava a “neutralidade científica”.

Em sua opinião, o meridiano zero deveria ser colocado lá para os lados de Açores, no meio do Atlântico, ou fixado no Pacífico, entre a Ásia e a América, “onde o novo mundo dá à mão ao antigo”.

"Ferramenta de controle"

Esses são apenas alguns dos casos que ilustram a força (invisível) dos mapas-múndi. Em 2023, em meio às tensões no mar do Sul da China, o governo de Pequim divulgou um mapa-múndi com um traçado mais amplo das fronteiras chinesas, incorporando territórios em disputa, como a ilha de Taiwan.

Como defendem Swab e Alderman na The Conversation, a cartografia tem sido uma “poderosa ferramenta de controle”. Eles contam que topógrafos e agrimensores participaram das expedições de colonização dos países africanos:

“Os cartógrafos europeus enquadraram a África como uma paisagem a ser explorada, preenchendo mapas com rotas comerciais, recursos e espaços em branco prontos para desenvolvimento — tudo isso, muitas vezes, ignorando as tradições de mapeamento e o conhecimento geográfico dos indígenas africanos”.

Assim, a Correct the map, ao defender o uso da projeção do Equal Earth, na busca pela restauração da dignidade e autonomia dos povos africanos, é o primeiro passo para, como dizem os especialistas, incentivar a comunidade global a ver não só a África, mas o mundo de forma mais justa.

Não é fácil — afinal, a imagem que temos hoje da Terra nos foi incutida ao longo de mais de 450 anos de história. Mas é imprescindível, defendem acadêmicos como a professora da USP, apresentar às crianças as diferentes projeções do globo e o que está por trás de cada uma delas.

Dessa forma, as futuras gerações aprenderão: um mapa nunca é apenas um mapa.