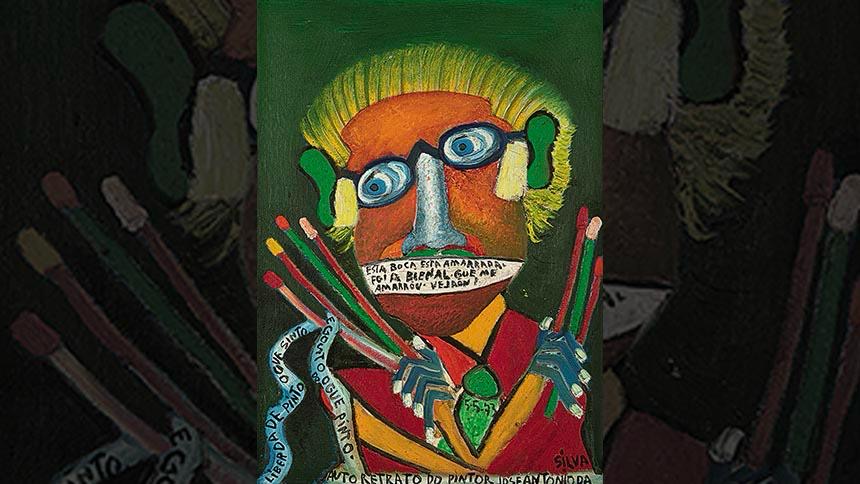

Em um autorretrato, José Antônio da Silva se pinta com os pincéis firmes nas mãos e, sobre a face, coloca uma espécie de mordaça onde escreve a acusação: “esta boca está amarrada, foi a Bienal que me amarrou. Vejam!”.

Em outro, homens de terno — alusões diretas aos críticos de arte brasileiros — pendem de uma trave enforcados contra um fundo escuro, enquanto, no alto da cena, Cristo ergue os braços e ordena: “vai para o inferno”. As imagens não pedem conciliação. Elas anunciam um artista que jamais tratou o sistema da arte como um terreno neutro.

Pintar o Brasil, exposição em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da USP, com curadoria de Gabriel Pérez-Barreiro, parte desse confronto direto. Após circular pelo Museu de Grenoble, na França, e pela Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, a mostra reúne obras que apresentam esse artista que nunca duvidou do lugar onde seu trabalho deveria estar.

“Silva construiu sua carreira de maneira muito consciente”, afirma Fernanda Pitta, professora e curadora do MAC-USP, que também participou da montagem da exposição. “Esses autorretratos não mostram apenas a figura do artista, mas alguém que se debate com o próprio meio, plenamente ciente dos desafios de se afirmar dentro dele.”

O reconhecimento de Silva seguiu um percurso rápido e improvável. Nascido em 1909, em Sales Oliveira, a cerca de cinquenta quilômetros de São José do Rio Preto, teve pouca formação escolar e foi trabalhador rural antes de se dedicar às artes. Autodidata, mudou-se para São José do Rio Preto em 1931.

Quinze anos depois, participou da exposição inaugural da Casa de Cultura da cidade, em 1946, onde suas pinturas chamaram a atenção de críticos como Lourival Gomes Machado e Paulo Mendes de Almeida, além do filósofo João Cruz Costa – nomes importantes da cena artística paulistana que ditavam o que merecia ser visto.

Daquela mostra ao convite para a primeira edição da Bienal de São Paulo, em 1951, foi um passo rápido. Ao longo da carreira, Silva estabeleceu relações estratégicas com figuras centrais do circuito artístico.

Entre elas, a com o industrial e mecenas Ciccillo Matarazzo, que teria presenteado o empresário Nelson Rockefeller com uma obra do artista - gesto interpretado como tentativa de apaziguar descontentamento do artista por não ter recebido o prêmio máximo da Bienal, que acreditava merecer.

Essa proximidade, no entanto, nunca foi isenta de tensão. “Quando esses críticos não respondem do jeito como esperado, ele se opõe, se manifesta. E contrariado, reage”, ressalta a curadora.

Moderno e popular

Atento ao que via nas exposições de arte, aventurou-se no pontilhismo ao longo da década de 1950. Em vez de construir a imagem exclusivamente a partir da técnica do pontilhado, como prescrevia a tradição, aplicava uma camada de pontos sobre uma pintura já estruturada, criando uma textura. O procedimento aparece em obras como Natureza-morta em pontilhismo (1951) e Retrato da minha mulher Rosinha (1957).

“Silva foi absorvido por esse meio artístico como um artista, entre aspas, primitivo, naïf”, afirma Pitta. A recepção crítica a essas experiências fora desse enquadramento nem sempre foi boa - o que pouco pareceu dissuadi-lo. “Ele reage ao reivindicar a liberdade formal concedida aos artistas modernos, mas raramente oferecida a um artista classificado como popular”, completa.

Ciente dos mecanismos de legitimação do sistema artístico e atento ao controle de sua própria narrativa, Silva investiu em estratégias usadas pelo meio. Em Romance de minha vida (1949), escreveu a própria trajetória, antecipando leituras e disputas em torno de sua obra e vida.

Em 1966, criou o Museu Municipal de Arte Contemporânea de São José do Rio Preto, após já ter fundado um espaço dedicado exclusivamente ao seu trabalho. A iniciativa não foi ingênua. Ao observar o funcionamento do circuito paulistano, compreendeu que, para permanecer visível — e inscrito na história da arte — seria preciso construir as próprias instituições.

Eu sou o Silva

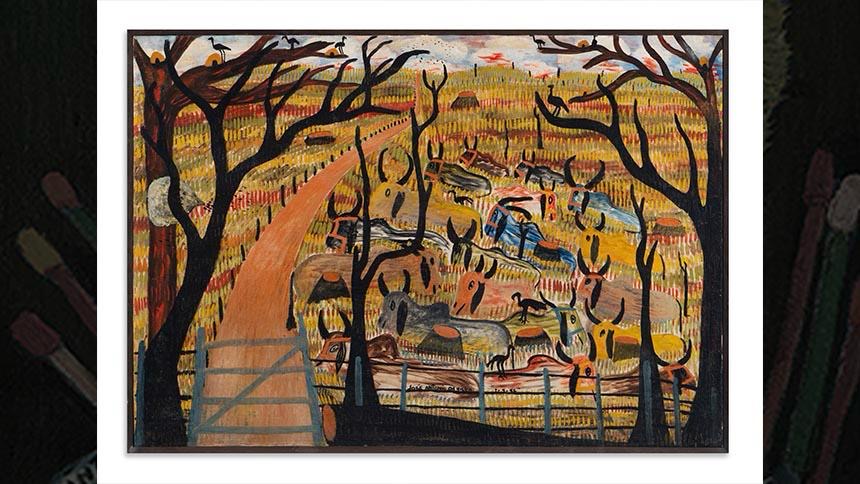

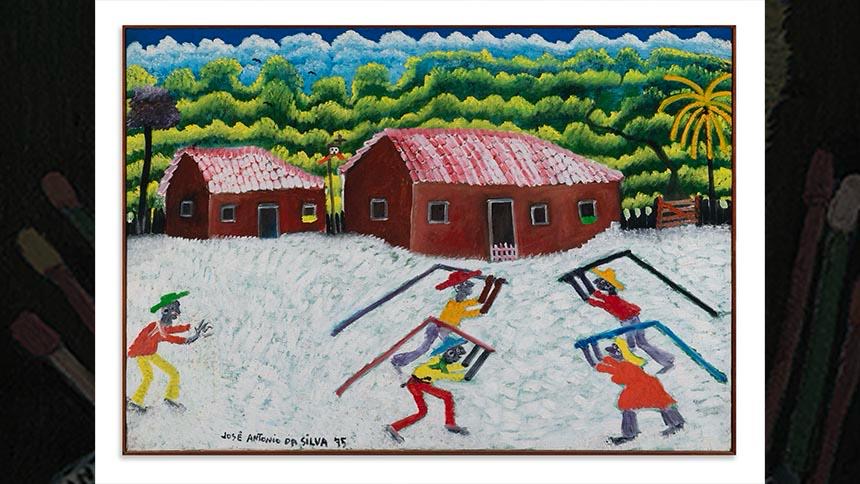

Embora tenha transitado por diferentes estilos, chegando a produzir pinturas de inclinação quase abstrata, como Algodoal (1972), manteve-se fiel a seus temas e às origens caipiras. A exposição, ao organizar o percurso em eixos temáticos, ajuda o visitante a perceber com mais nitidez tanto seus interesses estéticos quanto a recorrência de determinados assuntos.

Silva pintou cenas religiosas, do cotidiano rural, de carros de boi e de festas populares. Seu Brasil está longe do imaginário litorâneo e da natureza idealizada que costuma circular como imagem oficial do país. Esse apego às origens extrapolou a pintura.

Para afirmá-las, lançou dois LPs, ambos intitulados Registro do folclore mais autêntico do Brasil, reunindo composições de sua autoria. Atento às transformações no campo, também pintou em suas telas a chegada das máquinas, as motosserras, as queimadas e a derrubada de árvores para a expansão das monoculturas — como em Algodoal com troncos decepados (1975).

Ainda que parte da crítica tenha tentado reconduzi-lo à categoria da “arte popular”, a capacidade de síntese, o rigor compositivo e a intensidade cromática de suas pinturas o colocam de maneira inequívoca no campo da arte moderna. Não por acaso, recebeu a alcunha — tão reveladora quanto redutora — de “Van Gogh brasileiro”.

“O moderno brasileiro incorpora o popular, o indígena, a arte afro-brasileira”, observa Pitta. “É uma modernidade sui generis, uma espécie de universalismo estratégico. Para dizer para o público que a arte moderna é arte, eles dizem ‘olha que tudo isso aqui vocês estão vendo é arte.’”

Em um vídeo da exposição, o artista pergunta: “Quem é o Silva?”. Ele mesmo responde: “Eu sou o Silva”. A frase não soa como provocação, mas como constatação. José Antônio da Silva nunca teve dúvidas sobre sua identidade, nem sobre o lugar que acreditava ocupar na história da arte brasileira.