O título de "King – Uma vida", de Jonathan Eig, a mais completa e abrangente biografia escrita sobre Martin Luther King Jr., esconde o trocadilho que se queria dar ao protagonista em inglês. “King” quer dizer “Rei” e é também o sobrenome do protagonista do livro, claro. Não que o autor queira superestimar a importância do pastor que ganhou o Nobel da Paz, em 1964, quando tinha apenas 35 anos e era expoente da luta pacifista contra o racismo.

Nem de longe propõe isso quando o coloca como um dos “pais fundadores” dos Estados Unidos e da própria democracia liberal moderna. Sua obra apenas mostra que o tempo é mesmo senhor da razão e, portanto, fundamental para criar um distanciamento e se poder lidar com fatos históricos e personagens polêmicos, como é o caso.

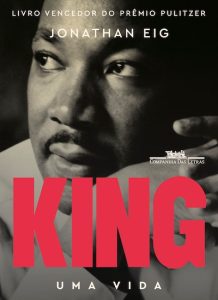

A narrativa de Eig é bem consistente e convincente nesse sentido. Em 600 páginas, o premiado jornalista e biógrafo de Al Capone e Muhammad Ali chama atenção pela profundidade de sua pesquisa sobre um personagem fundamental para a história do século XX. Não por acaso, foi finalista do National Book Critics Circle Award de 2023 e eleito um dos dez melhores livros de 2023 pelo The Washington Post, Chicago Tribune e The Time. No ano passado, levou o Pulitzer, o mais cobiçado prêmio literário americano.

Além de fazer o dever de casa de se apoiar em todas as biografias anteriores e estudos sobre Luther King e de fazer centenas de entrevistas com parentes e pessoas que o conheceram e conviveram com ele, Eig consultou milhares de documentos do FBI liberados recentemente e em dezenas de milhares de materiais novos — cartas pessoais, registros de negócios, gravações telefônicas da Casa Branca.

Por méritos e esforços próprios, conseguiu gravações para a TV que não foram ao ar, biografias e autobiografias inéditas de pessoas próximas a King. Ainda conseguiu milhares de páginas de materiais que pertenciam ao homem que atuou como historiador oficial da Conferência da Liderança Cristã do Sul (SCLC, na sigla em inglês), L. D. Reddick, além de sido beneficiado da descoberta de fitas de áudio gravadas por Coretta King nos meses subsequentes à morte do marido e do livro inédito de memórias escritas pelo pai de King.

Há na obra um aprofundamento sobre as origens da família King, bem como a respeito das complexas relações do biografado com sua esposa, seu pai e colegas ativistas. Mesmo com a eloquência dos memoráveis discursos de Luther King – os mesmos que alimentam memes nas redes sociais hoje como mensagens de pacifismo, redenção e superação –, o livro o coloca como um pregador em luta constante com as suas próprias fragilidades humanas e humores sombrios.

A principal arma de King era a palavra. Sabia improvisar e construir frases de efeito que arregimentavam legiões de seguidores. Desde que fez isso a primeira vez, em 5 de dezembro de 1955, com apenas 26 anos, sabia que o papel que estava assumindo acarretava uma possível condenação à morte. O local para esse ponto de partida foi Montgomery, ex-capital do comércio escravagista do Alabama.

A cidade ainda era um bastião da supremacia branca. Somente ali, a organização de supremacistas brancos Ku Klux Klan (KKK) tinha promovido 360 linchamentos de negros desde o fim da Guerra Civil no século anterior. A uma multidão nervosa de 5 mil pessoas em uma igreja e que transbordava para a rua, ele pregou igualdade racial: "Não estamos errados no que estamos fazendo! Se estamos errados, o Supremo Tribunal desta nação está errado! Se estamos errados, a Constituição dos Estados Unidos está errada! Se estamos errados, Deus Todo-Poderoso está errado!".

Até ali as promessas contidas na Declaração de Independência e na Constituição norte-americanas não tinham sido cumpridas. Nos 13 anos seguintes, Luther King chegou bem perto de aproximar o país de uma retratação por ter feito seres humanos de propriedade e cidadãos de segunda classe. “Se King não conseguiu alcançar de forma plena seu objetivo, isso não diminui seu heroísmo, assim como havia ocorrido com os pais fundadores originais”, escreve o autor.

Seu livro procura resgatar o homem real das névoas da hagiografia, como ele descreve. “No processo de canonização de King, nós o neutralizamos, substituindo a política e a filosofia complexas que ele preconizava por slogans de uma ou outra ideologia”, explica Eig.

“Ouvimos tantas vezes a gravação de seu discurso ‘Eu tenho um sonho’, que já não o escutamos de verdade; não percebemos mais o clamor para que os Estados Unidos reconheçam os ‘horrores indizíveis da brutalidade policial’ ou a demanda por reparações econômicas”, complementa.

Não se nota também que King formulava nele exigências, não desejos: “Confunde-se, assim, sua não violência com passividade, esquecemos que sua abordagem era a coisa mais agressiva que o país já tinha visto até então – que ele utilizava o protesto pacífico como alavanca para forçar os detentores do poder a abrir mão de muitos dos privilégios que haviam acumulado. Não lembramos que King foi uma das figuras que mais dividiram a opinião pública na história norte-americana”.

Na vida particular, King era um homem, não um santo ou um símbolo: roía as unhas, gritava diante da TV durante programas de perguntas e respostas, fumava escondido dos filhos, trazia no peito uma cicatriz feita em 1958, quando médicos tiraram um abridor de cartas com cabo de marfim que ficou alojado próximo da aorta quando tentaram mata-lo.

Sua pele era tão sensível que não podia se barbear com navalha. Ele dormia mal, mas cochilava profundamente, sempre chegava atrasado para seus compromissos. Na adolescência, tentou suicídio em duas ocasiões, embora talvez sem grande esforço. Na vida adulta, foi internado no hospital várias vezes pelo que ele chamava de esgotamento, mas outros chamariam de depressão.

Quando partiu para buscar a igualdade racial, as normas de segregação assustariam se fossem aplicadas em qualquer lugar do mundo hoje e costumam ser conhecidas como legislação Jim Crow: determinavam a separação das raças em escolas, trens, teatros, igrejas, hotéis, hospitais, barbearias, banheiros, orfanatos, prisões, funerárias e até em cemitérios, entre outros locais.

Luther King se sentia muitas vezes incompreendido. Mas quando a pressão sobre si aumentava e ele podia recuar, firmou ainda mais sua posição, apesar dos riscos evidentes. Alertava que o materialismo corroía nossos valores morais, que o nacionalismo ameaçava esmagar todas as esperanças de fraternidade universal, que o militarismo alimentava o ceticismo e a desconfiança.

Via no centro da vida norte-americana uma podridão moral e temia que o racismo tivesse cegado gente demais. Dizia-se “uma vítima de sonhos adiados, de esperanças frustradas”. Também insistia que “nunca podemos perder a esperança infinita”. Ele nunca a perdeu, até tirarem sua vida pelo que acreditava.