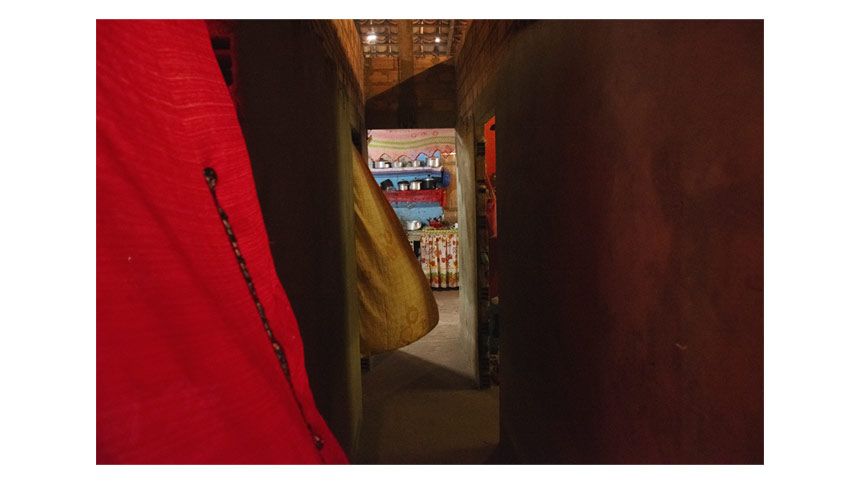

O vento entra pelas janelas e infla as cortinas, que fazem as vezes de porta. Tecidos vermelhos, amarelos, de cores vibrantes. Lá dentro, por uma fresta, vemos a cozinha. Outra cortina, desta vez escondendo o que há sob a pia. Nas prateleiras, panelas reluzentes se alinham com rigor. É o lar de Gerlane, na Ilha de Marajó, fotografado por Luiz Braga em 2024, mas que ele frequenta há sete anos.

Um retrato de dentro para fora — e não o contrário. Luiz não entra em uma casa assim, logo de cara. Só depois de uma conversa e de um certo cuidado com o outro. Uma proximidade que só se constrói com o tempo. No caso dele, com décadas. São cinquenta anos de carreira, mas 69 de vida — todos vividos no Pará. E é o que vive e observa em sua terra natal que apresenta agora na mostra Arquipélago Imaginário, em cartaz no Instituto Moreira Salles (IMS Paulista).

“Eu sempre tive muito claro que aqui é o meu lugar”, afirma o fotógrafo em entrevista ao NeoFeed. “Tenho como metodologia visitar inúmeras vezes os locais onde fotografo, o que faz com que me torne conhecido e possa, conhecendo, respeitar os códigos, o ritmo e os costumes do lugar.”

Formado em arquitetura, nunca projetou uma casa sequer — a não ser, é claro, quando a casa era uma sala de exposição. Na mostra no Instituto Moreira Salles, foi ele quem escolheu as cores vibrantes das paredes e sugeriu a criação de pequenas “janelas” entre as salas, como mirantes discretos. Uma espécie de truque voyeur: o mesmo que usava quando espiava pelas frestas das casas para decidir se a cena merecia virar fotografia.

Luiz demorou oito anos para terminar a faculdade — três a mais do que o previsto —, mas o tempo extra não foi perdido. Nos trajetos entre casa e sala de aula, aprendeu a ver.

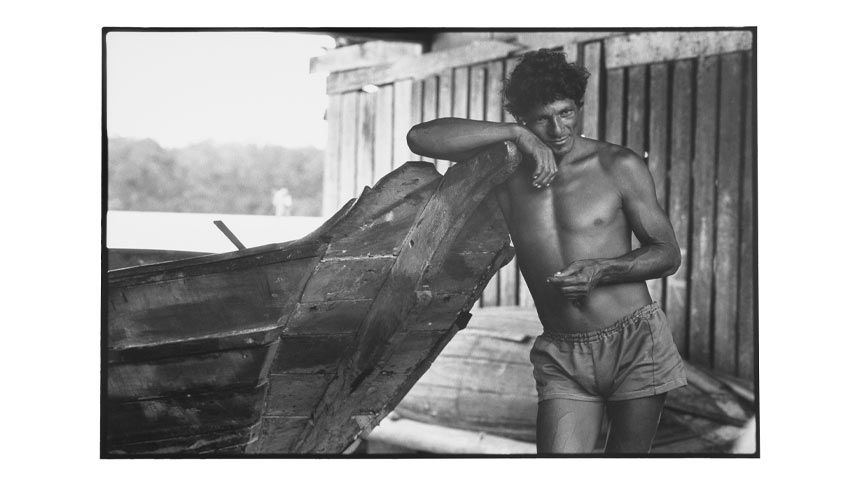

Armado com uma câmera e um curso de fotografia por correspondência, parava para capturar imagens em preto e branco. Foi ali, nas pausas improvisadas, que desenvolveu sua precisão de enquadramento e senso de contraste. A cor viria depois, quando a estrutura já estava pronta.

Ele guarda cada fotografia como quem arquiva uma memória viva em seu estúdio. São milhares delas, acumuladas ao longo de cinquenta anos de carreira. Uma seleção de 258 imagens ocupa dois andares do Instituto Moreira Salles, em sua maior retrospectiva até hoje. Quase duzentas são inéditas para o público — e até para ele. “Só conhecia pela provinha de contato”, conta, referindo-se às miniaturas dos negativos. “Nunca tinha ampliado.”

Assim que recebeu o convite para a exposição, Luiz mergulhou no próprio arquivo e enviou ao curador Bitu Cassundé um lote generoso de 1.800 imagens. O desafio era escolher o que mostrar. Conhecido pelas cores intensas e saturadas, o curador propôs ao fotógrafo apresentar também um lado menos familiar: o do preto e branco.

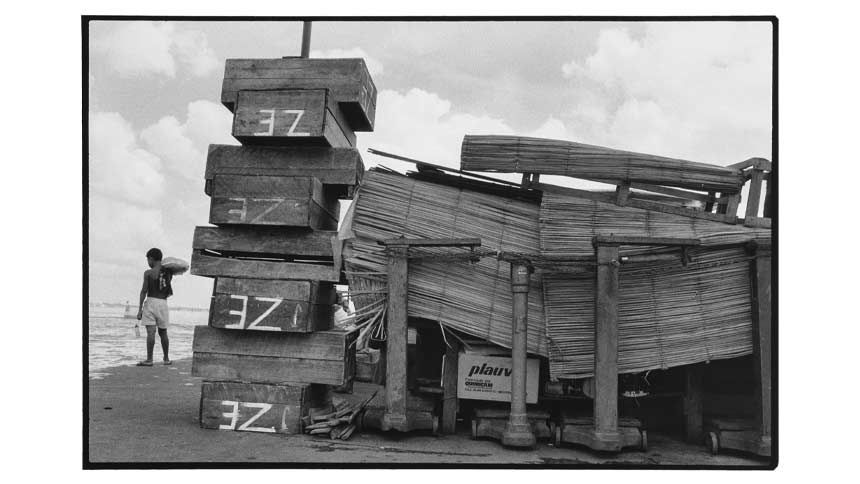

“Bitu fez uma curadoria excepcional”, diz Luiz. “Porque entendeu algo que nunca tinham tratado direito nas outras exposições: esse meu interesse pelas coisas ordinárias, pelas pessoas comuns, pelos lugares simples. Isso está comigo desde o começo.”

As fotos e o inconsciente

Para quem passou recentemente pelas salas do IMS, algo pode soar familiar. Os retratos em preto e branco, os letreiros de rua, os gestos inesperados — como em Duas irmãs com tijolo na romaria (1995), em que duas meninas caminham juntas, uma com um tijolo equilibrado na cabeça — revelam um olhar sensível para cenas do cotidiano. Esse olhar dialoga com o trabalho de Stefania Bril (1922–1992). Sua obra foi exibida na mesma sala pouco antes da mostra do fotógrafo paraense.

Foi Bril, aliás, a primeira a escrever sobre ele. Em 1984, no O Estado de S. Paulo, ela cravou sobre sua produção: “Nada é produzido, mas tudo é pensado, percebido, recortado”. Bril captou com precisão o modo de fotografar de Luiz, que nunca se convenceu da teoria do “momento decisivo”, proposta pelo francês Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Mesmo sem a câmera, Luiz caminha pelas ruas como quem ensaia mentalmente o próximo clique.

“As fotos vão se formando no inconsciente”, explica. “São fruto de muitas coisas — de uma música, de uma poesia que você leu, de um filme. E aquilo vai se acumulando. Aí, num belo momento, brota na forma de uma foto.”

Esse gesto espontâneo tem uma raiz profunda: a permanência. Ao longo de cinquenta anos de carreira, Luiz escolheu ficar. Ficar no Pará, onde nasceu, estudou, viveu — e onde encontrou tudo o que precisava para fotografar. As propostas para sair existiram. Até considerou se mudar para São Paulo. Mas uma conversa com o amigo e veterano Chico Albuquerque (1917-2020) mudou seus planos.

Foi nos anos 1990. Luiz chegou à capital em busca de conselhos. Chico, já operado do coração, abriu a camisa, mostrou a cicatriz da ponte de safena e disse, sem rodeios: “É isso que você vai ganhar vindo para cá. Não saia da sua terra. Você tem que ficar lá.” Luiz ficou. E fez do Pará seu mundo.

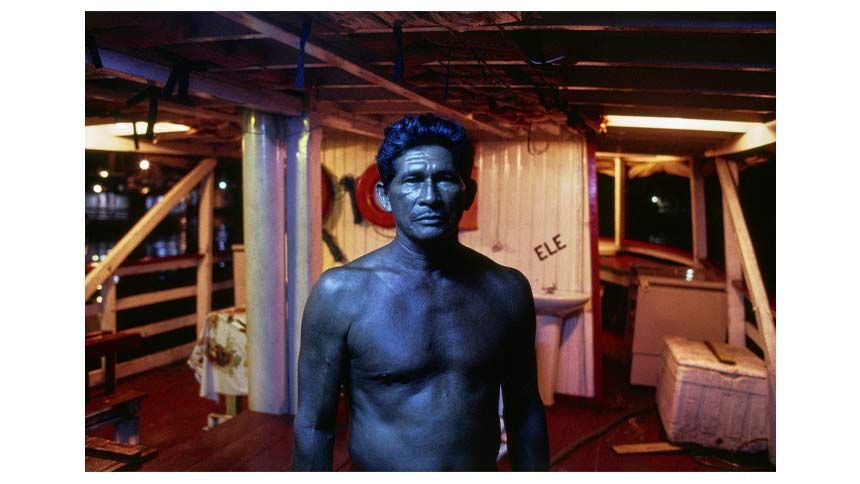

O resultado é um corpo de trabalho íntimo, atento, construído a partir de uma convivência cotidiana com o território e com as pessoas. Barqueiros e pescadores aparecem como figuras centrais, quase mitológicas – um exemplo é Barqueiro azul em Manaus, 1992. Outros personagens têm os rostos ocultos, de costas para a câmera, como Netuno II, 2020. É o gesto que define a imagem. Luiz chama essa série de “antirretrato”.

A atenção às cores e à luz de Belém é quase obsessiva. Usando longas exposições, ele registra a iluminação dos barcos e das fachadas comerciais: um caos elétrico e vibrante, que ganha forma e ordem nas fotos.

Já ao retratar a floresta amazônica, em sua única série sobre o tema, Nightvision, optou por um caminho inesperado: a fotografia infravermelha, geralmente usada à noite. Luiz, porém, a utilizou durante o dia. O verde escuro da mata se transforma em tons esmaecidos, quase etéreos. Uma floresta fantasmagórica que parece existir entre o visível e o imaginado.

“Tem fotógrafo que se veste de conquistador”, diz ele. “O cara faz um livro: fulano de tal na China, no Pantanal, na Mata Atlântica, no sertão baiano. E vai lá, marcando com alfinetes o mundo inteiro. Esse é um modo bastante europeu de fotografar — o que, tudo bem. Mas eu... eu vou pelo outro lado.” Um lado que ele conhece de perto e que, visto por sua lente, parece tão vasto quanto qualquer outro ponto no mapa.